Ubicación: Guano (Ecuador)

Ubicación: Guano (Ecuador) Tipo de Contrato: Contratista/Freelance

Tipo de Contrato: Contratista/Freelance Vacantes: 1

Vacantes: 1 Modalidad de trabajo: Presencial

Modalidad de trabajo: Presencial1. INTRODUCCIÓN

Ayuda en Acción es una ONG española sin lucro que opera en varios países. En el Ecuador tiene presencia desde 1986. Con más de 40 años de experiencia, promueve un desarrollo sostenible basado en derechos humanos, independencia, transparencia, empatía e innovación. Sus líneas de acción son las cadenas de valor, la gestión social y ambiental del agua, soberanía alimentaria y desnutrición infantil, derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y movilidad humana. Su valor diferencial es el arraigo, creando oportunidades sostenibles para las personas y sus comunidades.

Ayuda en Acción está gestionando el proyecto “San Andrés (municipio Guano, provincia Chimborazo)y Manglaralto (municipio y provincia Santa Elena), parroquias libres de desnutrición crónica infantil”, financiado por la Unión Europea y ejecutado por un consorcio liderado por Fundación Ayuda en Acción, en colaboración con la ESPOCH, Fundación Esquel, los GAD de Guano y Santa Elena, el MSP, la EPA EP y WHH.

El proyecto tiene como objetivo contribuir a que las familias campesinas —especialmente mujeres en edad reproductiva, madres gestantes y niños/as menores de 2 años— ejerzan sus derechos al agua segura, seguridad alimentaria, nutrición adecuada y salud, mediante una intervención integral y territorial, con enfoque de género y pertinencia cultural, en las parroquias rurales de San Andrés (Chimborazo) y Manglaralto (Santa Elena), territorios prioritarios para la intervención y evaluación, por su alta prevalencia de DCI y condiciones estructurales de vulnerabilidad. En este marco, la evaluación busca generar evidencia rigurosa sobre los impactos atribuibles del proyecto, así como sobre otros efectos relevantes observados durante su implementación, para informar su mejora continua, su posible escalabilidad y el aprendizaje institucional y de política pública.

Se llevará a cabo una evaluación de impacto de tipo prospectiva y contrafactual. Esta evaluación analizará los impactos del proyecto sobre la población titular de derechos mediante un diseño cuasiexperimental, con comparación entre un grupo de tratamiento (comunidades que reciben la intervención) y un grupo de control (comunidades comparables que no la reciben), complementada con una evaluación expost. Se incorporará en la implementación del proyecto y contará con una medición inicial, a mitad de término y una final.

La evaluación responde a los compromisos del proyecto en materia de gestión del conocimiento, rendición de cuentas, y aprendizaje institucional. La desnutrición crónica infantil (DCI) es un problema multicausal y estructural en Ecuador, especialmente en poblaciones indígenas y rurales, por lo que se requiere validar modelos integrales, como el propuesto por este proyecto, que articulen actores comunitarios, institucionales y públicos.

Además, el modelo implementado retoma experiencias previas exitosas en zonas cercanas (premiadas por la OPS en 2019), y su validación rigurosa permitiría alimentar la estrategia nacional “Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil”.

Objetivos generales

De manera general queremos saber:

Los resultados de la evaluación servirán para:

La evaluación de impacto se debe articular con la línea base del proyecto, diseñada específicamente para generar datos comparables, establecer valores iniciales de los indicadores y validar la viabilidad y evaluabilidad de la intervención, respecto a su impacto, asegurando así la coherencia metodológica entre ambos procesos.

2. OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES

2.1. Problemática que enfrenta el proyecto

Ecuador presenta una de las tasas más altas de desnutrición crónica infantil (DCI) en América Latina, afectando de manera desproporcionada a comunidades indígenas, rurales, empobrecidas y con acceso limitado a servicios básicos. Las provincias de Chimborazo (35,1%) y Santa Elena (29,8%) muestran cifras alarmantes, comparables con países de muy bajos ingresos, como Malawi o Afganistán (EDNI 2023).

La desnutrición crónica infantil es una problemática multicausal, donde confluyen factores estructurales (pobreza, desigualdad, acceso desigual a tierra y educación), subyacentes (falta de agua potable, saneamiento, atención primaria de salud) e inmediatos (malnutrición, enfermedades infecciosas, embarazos adolescentes). En comunidades indígenas como las del pueblo Kichwa Puruhá, la prevalencia de DCI supera en 13 puntos la media nacional.

A esto se suma un contexto de desigualdad de género e infrarrepresentación femenina en la gestión comunitaria de los recursos, lo que limita el ejercicio de derechos fundamentales por parte de las mujeres. Las madres adolescentes, con bajo nivel educativo y escasa atención prenatal, constituyen un grupo de altísima vulnerabilidad y riesgo para la salud y nutrición de sus hijos/as.

El proyecto aborda esta problemática desde un enfoque territorial e interseccional, actuando sobre los determinantes estructurales, con un énfasis en los primeros 1.000 días de vida, etapa crítica para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños y niñas.

2.2 Información relevante del entorno

El entorno social y político presenta oportunidades, pero también retos relevantes para el desarrollo de la evaluación:

Estos elementos deben ser tenidos en cuenta en el diseño metodológico, en la selección de equipos locales y en la estrategia de validación participativa.

2.3 Descripción del impacto deseado

El impacto deseado del proyecto es la contribución a que las mujeres en edad reproductiva, madres gestantes y niños/as menores de 2 años y sus familias ejerzan su derecho al agua segura, seguridad alimentaria, a la nutrición adecuada y a la salud en de San Andrés (Guano) y Manglaralto (Santa Elena), mediante un modelo de intervención integral que combina:

Se espera que este modelo demuestre impactos mensurables y atribuibles sobre los determinantes de la DCI, y que sus resultados puedan ser replicados, influencien en la formulación de políticas públicas y puedan ser utilizados en la priorización de recursos para intervenciones territoriales integrales en el país.

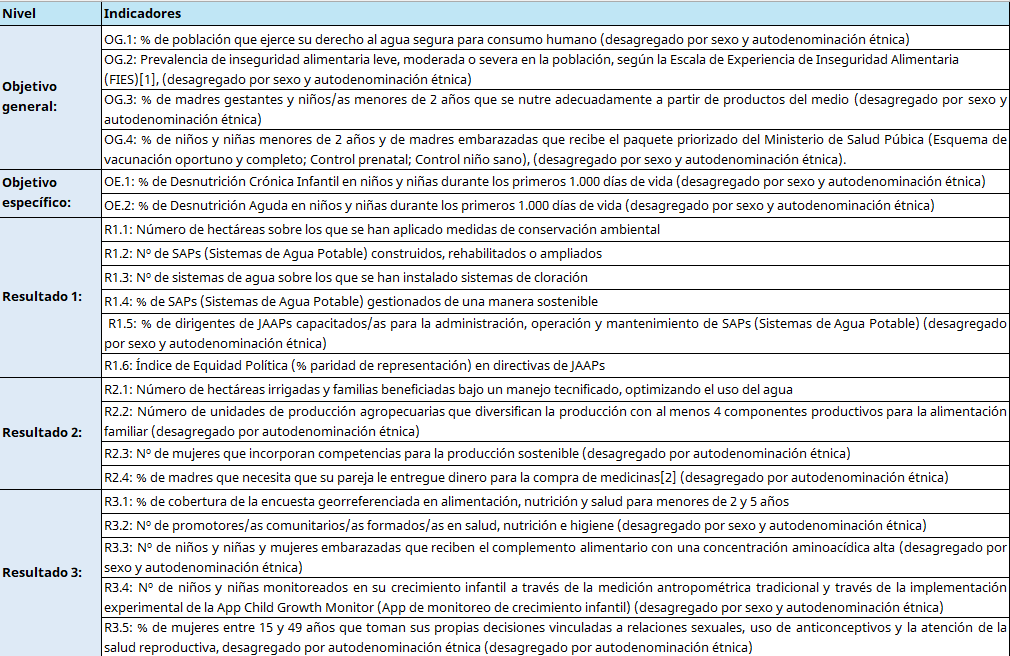

2.4 Marco de resultados

3. ACTORES IMPLICADOS

3.1 Actores implicados en la evaluación

La evaluación se enmarca en un proyecto de carácter territorial, multisectorial y con fuerte anclaje comunitario, impulsado por una alianza público-privada-comunitaria. Los actores implicados en la evaluación se agrupan en tres niveles, según sus roles en la intervención:

Titulares de derechos:

Titulares de responsabilidades:

Titulares de obligaciones y aliados:

3.2 Actores implicados en la gestión de la evaluación

La evaluación será ejecutada por una empresa o consultora externa especializada, que tendrá a su cargo el diseño metodológico, levantamiento de datos, análisis, redacción de informes y socialización de resultados. No obstante, se promoverá un enfoque altamente participativo en todas las fases del proceso, que garantice el aprendizaje colectivo, la contextualización de hallazgos y la apropiación de los resultados.

La participación del equipo de Ayuda en Acción será activa y continua, especialmente en la revisión y validación del enfoque metodológico, la definición y adaptación de instrumentos de recolección de datos, la difusión estratégica de los hallazgos y otros que se considere pertinente.

A este fin, se espera que la consultora presente en la propuesta cómo realizar esta articulación, a través de talleres, reuniones de seguimiento u otro tipo de dinámicas participativas y establezca la temporalidad de estos espacios, los coordine y organice. Debe incluir por lo tanto actividades específicas en su cronograma y propuesta metodológica que evidencien su capacidad de facilitar procesos participativos e inclusivos.

4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

La evaluación se centrará en analizar el impacto atribuible del proyecto sobre el acceso a agua potable, seguridad alimentaria, nutrición adecuada y servicios de salud y sus determinantes clave, enfocado a las mujeres en edad reproductiva, madres gestantes y niños/as menores de 2 años y sus familias. Se analizarán, de forma integrada, los efectos de los diferentes componentes del proyecto en relación con los siguientes ejes temáticos:

La evaluación también incluirá un análisis de factores contextuales, territoriales y socioculturales que pueden haber influido en los resultados, así como una valoración de los mecanismos de cambio.

La evaluación abarcará las dos zonas de intervención directa del proyecto:

Además, se incluirán comunidades de comparación (grupo de control) que no reciben la intervención, seleccionadas con criterios de similitud socioeconómica, geográfica y cultural, y validadas con el equipo técnico del proyecto.

5. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de impacto tiene como propósito estimar los cambios atribuibles a la intervención sobre la población objetivo, diferenciando claramente entre los efectos provocados por el proyecto y aquellos derivados de otros factores externos.

El equipo consultor deberá desarrollar una matriz de evaluación que:

El diseño de indicadores deberá garantizar la posibilidad de medir cambios atribuibles a la intervención, ser sensibles al enfoque de género, pertinencia cultural, equidad territorial y estar alineados con las capacidades operativas del sistema de monitoreo del proyecto.

5.2 Preguntas orientadoras de la evaluación

A continuación, se presentan preguntas clave que orientarán el diseño de la evaluación. Estas podrán ser ajustadas o enriquecidas durante el diseño metodológico, en articulación con el equipo técnico de Ayuda en Acción y sus socios:

Impacto sobre resultados esperados

Contribución a la transformación comunitaria y de género

Efectividad del modelo territorial

Diseño del proyecto

¿En qué medida el diseño del proyecto (modelo lógico, coherencia interna, articulación de componentes) ha sido adecuado para alcanzar los resultados esperados?

Además: Esta evaluación contribuirá directamente al Resultado 6 del proyecto: “Generadas evidencias para la gestión del conocimiento, la replicabilidad y escalabilidad del modelo de intervención integral para la reducción de la DCI”, por lo que deberá entregar insumos útiles para:

6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y PLAN DE TRABAJO

La evaluación aplicará una metodología cuantitativa con diseño cuasiexperimental prospectivo y contrafactual, basada en la comparación entre un grupo de tratamiento (comunidades beneficiarias) y un grupo de comparación (comunidades similares que no reciben la intervención). Este enfoque permitirá identificar los efectos atribuibles al proyecto, diferenciándolos de los cambios provocados por factores externos.

Este diseño deberá articularse estrechamente con los resultados y recomendaciones de la línea de base del proyecto, que incluye insumos clave como la caracterización de la población, la evaluabilidad, los valores iniciales de los indicadores, y sugerencias metodológicas para la evaluación de impacto.

La consultora seleccionada deberá:

a) Revisar y ajustar el plan de muestreo.

b) Desarrollar un protocolo de investigación.

Este protocolo será revisado y validado por el equipo de Ayuda en Acción y deberá ser ajustado en función de su viabilidad operativa y pertinencia cultural.

Como parte del protocolo metodológico, se solicita a la consultora presentar una propuesta preliminar fundamentada sobre la viabilidad de aplicar alguno de los siguientes diseños cuasiexperimentales:

Como parte de la propuesta metodológica, se solicita a la consultora presentar una matriz de hipótesis preliminares de impacto, que especifique los cambios esperados atribuibles a la intervención en relación con los indicadores definidos. Estas hipótesis deberán ser validadas y ajustadas con base en la línea de base y el enfoque analítico seleccionado.

La propuesta metodológica deberá justificar la elección de diseño según su experiencia, el contexto, los datos disponibles, la factibilidad logística y los riesgos éticos y operativos. Es fundamental que la propuesta considere diferentes estrategias u opciones para la identificación, contacto, sensibilización y gestión logística de la población del grupo de control, garantizando su participación ética y representativa. Deberán indicarse mecanismos para facilitar su disposición a responder los instrumentos, así como medidas para mitigar el sesgo de no respuesta. A pesar de que la logística se facilitará por parte de Ayuda en Acción, es fundamental que la propuesta tenga en cuenta estos elementos éticos y cómo, desde su experiencia, se puede plantear el abordamiento al grupo de control, en contextos de alta vulnerabilidad.

7. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

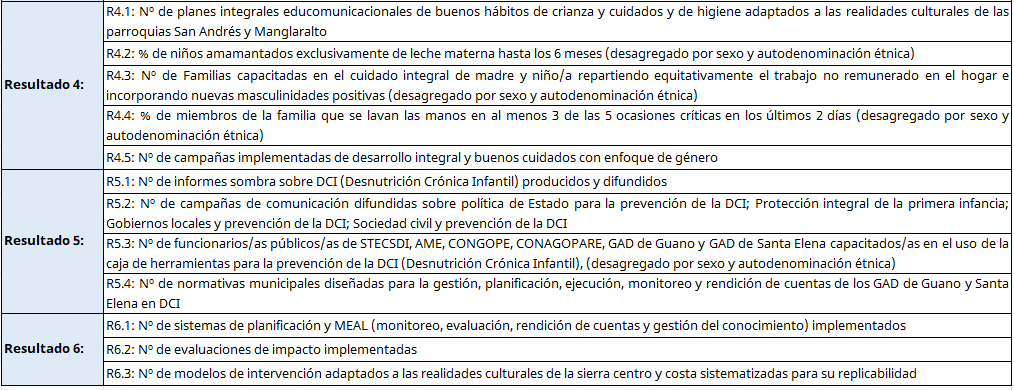

8. PRODUCTOS ESPECÍFICOS ESPERADOS (ENTREGABLES)

Producto 1. Propuesta metodológica detallada y plan de trabajo evaluación

Documento técnico que incluye todos los elementos centrales para guiar el proceso de evaluación. Este protocolo deberá ser validado por el equipo técnico de Ayuda en Acción y será la base para todas las actividades posteriores.

Contenido mínimo:

Producto 2. Informe de resultados medición inicial y base de datos depurada para el grupo de control

Producto 3. Informe de evaluación intermedia y base de datos depurada

Producto 4. Propuesta metodológica y plan de trabajo evaluación de impacto

Producto 5. Propuesta metodológica y plan de trabajo medición ex post

*La evaluación ex post y la evaluación de impacto están directamente relacionadas y conectadas, teniendo en cuenta de que uno de los criterios CAD es el impacto, que se responderá a través de la evaluación cuasiexperimental.

Producto 6. Informe final de evaluación de impacto e informe ex post y base de datos depurada

Informe de evaluación final de impacto:

Informe de evaluación ex post, según los criterios CAD:

Producto 7. Materiales de divulgación y devolución*

*Separando los resultados del informe de evaluación de impacto el informe ex post.

Producto 8. Gestión de datos

Cronograma de entrega de productos y forma de pago

9. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN (mínimo)

Portada

Resumen ejecutivo

Anexos

10. REQUISITOS DEL EQUIPO EVALUADOR

El equipo evaluador deberá estar compuesto, como mínimo, por los siguientes perfiles:

2. Especialista en análisis cuantitativo

3. Especialista en trabajo social / metodologías participativas

Se valorará positivamente algún rol especialista en enfoque de género y pertinencia cultural y la inclusión de personas del territorio o con conocimiento previo del contexto local.

11. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN

Se exigirá a la persona o equipo evaluador el cumplimiento de los siguientes aspectos de comportamiento ético y profesional:

- Anonimato y confidencialidad. La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad.

- Responsabilidad. Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los miembros del equipo o entre éstos y los responsables de la intervención, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella.

- Consentimiento. En caso de que se requiera grabar el material informativo, se solicitará el consentimiento y la aceptación de las personas participantes.

-Integridad. El equipo evaluador tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de la intervención

-Incidencias. En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, estos deberán ser comunicados inmediatamente a la entidad contratante. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por la entidad contratante en el presente documento.

-Convalidación de la información. Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable de la información presentada en el Informe de evaluación.

-Régimen sancionador. En el caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado con Ayuda en Acción, el equipo evaluador acatará la resolución arbitral y, en el caso de que de ella se derivase, el descuento correspondiente en el pago de servicios.

-Derechos de autoría y divulgación. Se aclara que todo derecho de autoría recae e n la entidad contratante de la evaluación. La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de la entidad ejecutora de la subvención y contratante de la evaluación.

-Se debe ofrecer a los actores implicados relevantes la posibilidad de formular observaciones al borrador de informe. En el texto definitivo se deben reflejar dichas observaciones y poner de manifiesto las discrepancias sustanciales. Cuando surjan diferencias sobre hechos verificables, los evaluadores han de realizar las pesquisas necesarias y modificar el borrador, si procede. Si se trata de diferencias de opinión o interpretación, se reproducirán textualmente las observaciones de los interesados en un anexo o una nota a pie de página, en la medida en que ello no vulnere los derechos o el bienestar de los participantes.

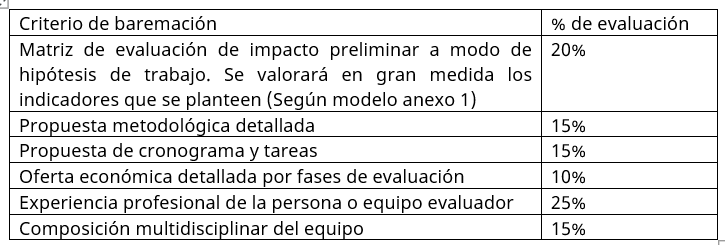

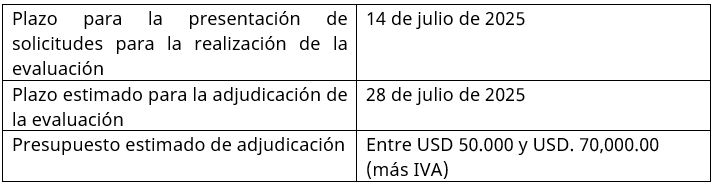

12. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

La presentación de la propuesta técnica y económica deberá realizarse por la plataforma de Talent Clue. El contenido de la oferta deberá referirse, al menos, a los siguientes apartados:

Se valorará positivamente el envío de un ejemplo de informe de evaluación de impacto en temas afines, con análisis riguroso y metodología cuasiexperimental, elaborado previamente por el equipo propuesto.

Contenido de la Oferta

Presentación de ofertas:

Las consultoras interesadas deberán solicitar a los correos [aeras@ayudaenaccion.org; ipulgar@ayudaenaccion.org] el acceso al Informe de Línea de Base y al Marco Lógico, documentos necesarios para la preparación de la propuesta técnica.

Información adicional:

Con el fin de garantizar entornos seguros a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres con los que, y por los que trabajamos, el proveedor seleccionado deberá demostrar que es idóneo en este sentido. Para ello, deberá aportar de forma previa a la formalización del contrato. con el certificado de antecedentes penales y firmar la política de protección que prohíbe cualquier forma de relacionamiento fuera del objeto del contrato, según modelo del Anexo 3 adjunto a nuestro “Código de Conducta”.

Con el fin de garantizar entornos libres de explotación y abusos sexuales el proveedor/a y todos/as sus empleados/as deberán: